노인에서의 독거 여부와 복합 만성 질환의 연관성

Association between Living Alone and Multimorbidity in the Elderly

Article information

Abstract

연구배경

한국 독거노인과 복합 만성 질환과의 연관성은 명확하지 않다. 우리는 한국 노인에서 독거와 복합 만성 질환의 빈도과의 연관성을 알아보고자 한다.

방법

국민건강영양조사 Ⅶ (2016-2018) 자료를 이용하여 분석하였다. 60세 이상의 4,244명을 대상으로 하였다. 또한 다변량 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

결과

전체 대상자의 31.0%가 복합 만성 질환이 있었다. 복합 만성 질환의 비율은 가족과 사는 노인에 비해서 독거 노인에서 통계학적으로 유의하게 높았다. 연령, 나이, 흡연 상태, 음주습관, 체질량지수, 교육수준, 소득수준의 변수로 보정을 해서 분석한 결과에서 독거노인에서 복합 만성 질환의 위험이 증가하였다(OR, 1.24; 95% CI, 1.04-1.48).

결론

독거노인에서 복합 만성 질환의 위험이 증가하기 때문에 독거노인에서 복합 만성 질환의 여부를 확인하는 것이 필요할 것으로 생각된다.

Trans Abstract

Background

The relationship between solitary life and multimorbidity among older people in Korea is not clear. We aimed to examine the association between solitary life and the prevalence of multimorbidity among Korean older people.

Methods

We analyzed the data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey Ⅶ (2016-2018) using multivariable logistic regression analysis. The study included 4,244 individuals aged ≥60 years.

Results

Multimorbidity was reported in 31.0% of the participants. The rate of multimorbidity was significantly higher in older people living alone compared to those living with their families. After adjusting for confounding variables such as age, sex, smoking status, alcohol consumption, body mass index (BMI), educational level, and personal income, older people living alone were significantly associated with higher risks of having multimorbidity compared to those living with their families (odds ratio, 1.24; 95% confidence interval, 1.04-1.48).

Conclusions

Since there is a risk of multimorbidity in older people living alone, it is necessary to examine whether multimorbidity exists in older people living alone.

서론

한국 65세 이상의 노인인구는 전체 인구의 13.8%를 차지하며, 급속한 고령화로 인해서 2045년에는 전체 인구의 47.7%를 차지할 것으로 예상된다[1]. 또한 산업화가 진행되면서 가족의 형태가 변화하고 있어 과거의 대가족 형태는 사라지고 핵가족 형태가 유지되었으나 고도로 분화된 사회에서 전 세계적으로 1인 가구가 증가하고 있다. 우리나라의 경우 국내 1인 가구는 1990년 9.0%에서 2010년 23.9%로 경제협력개발기구 국가 중 가장 높은 증가율을 보이고 있어 2035년에는 34.3%로 우리나라 인구의 1/3 이상이 1인 가구일 것으로 추정된다.

노인의 수 및 1인 가구의 비율이 증가하는 것은 독거노인의 수 증가를 야기하였다. 우리나라 독거노인의 증가율이 노인인구의 증가율보다 빠르다[2]. 독거노인은 가족이나 친척의 지지가 없이 소외감과 고독감 속에서 살아가므로 정신적 건강 상태뿐만 아니라 신체적 건강 상태나 사회적 건강상태에도 많은 어려움이 있어 독거노인 본인들도 건강에 부담을 느끼고 있다[3]. 그리고 독거노인의 경우 영양 상태의 불량, 신체건강 악화 및 요양시설에 수용될 가능성이 높다[4,5].

또한, 생활습관의 변화, 진단기술 발달로 비만, 고혈압, 이상지질혈증 등 국내 성인의 만성 질환 유병률이 전반적으로 증가하고 있다. 만성 질환의 유병률은 40세 연령군부터 70세

연령까지 급격히 증가한 후 안정기에 도달하는 S형 곡선 양상으로 고연령군에서 복합 만성 질환의 규모가 증가하는 것으로 알려져 있다[6]. 최근 시행된 연구에서 20세 이상 한국인의 40%는 한 개 이상의 만성 질환에 이환되어 그로 인한 의료비는 전체 의료비의 80%를 차지하며, 만성 질환자의 40%를 차지하는 2개 이상의 만성 질환 이환자들은 의료비의 60%를 차지하는 것이 확인되었다[7]. 복합 만성 질환에 대한 정의는 다양하지만 본 연구에서는 만성 질환이 3개 이상인 사람을 복합 만성 질환이 있는 것으로 정의하였다. 복합 만성 질환에 관한 국외 연구 결과와 마찬가지로[8] 한국인의 복합 만성 질환도 유병률에 비해 전체 의료비에서 차지하는 분율이 크고, 이환된 만성 질환의 수와 의료비 간의 양의 상관관계도 확인되고 있다[9].

본 연구에서는 제7기 국민건강영양조사를 이용하여 60세 이상의 노인에서의 독거와 복합 만성 질환과의 관계를 알아봄으로써 독거노인의 관리를 알아보고자 하였다.

방법

1. 연구 대상 및 기간

본 연구에서는 제7기 1, 2, 3차년도(2016-2018년) 국민건강영양조사 자료를 이용하였다. 국민건강영양조사는 대한민국 국민의 건강 및 영양 상태와 동향을 평가하여 보건 정책에서 반영하기 위해 시행하는 단면 건강감시 시스템이다. 건강 상태, 영양 상태, 건강검진에 대한 설문조사로 구성되어 있고, 이는 인구통계학적 특성, 건강 행동 및 건강 상태에 대한 데이터를 제공하며, 혈액검사 및 소변검사 결과를 포함하고 있다.

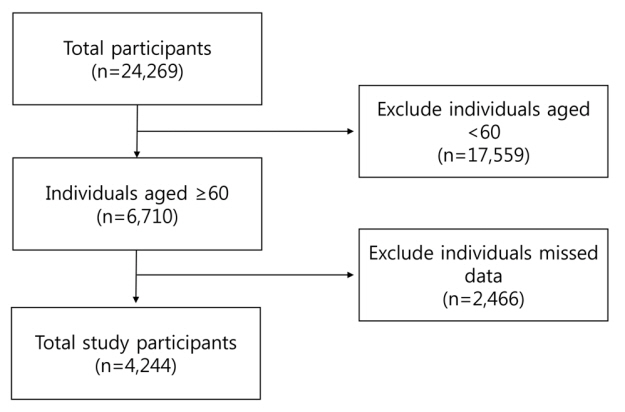

제7기 국민건강영양조사의 총 대상자는 24,269명이고, 본 연구에서는 60세 이상의 노인을 대상으로 하였기 때문에 60세 미만인 17,559명을 제외하였다. 최근 많은 연구에서는 노인

을 65세 이상으로 정의하고 있으나, 노인의 연령을 다양하게 세분화하여 노인을 구분하는 연구에서는 60-64세를 연소노인(young-old)로 구분하여 포함시키기도 하며[10], 폭넓은 노령인구의 건강 상태를 파악하기 위해 60세 이상을 노인으로 구분하기도 한다[11]. 본 연구에서는 60세 이상으로 노인을 정의하여 65세 전후의 건강 상태를 포함하여 분석을 시행하였다. 또한 주요 연구변수와 보정변수의 결측값을 갖는 대상자 2,466명을 제외하여, 최종 연구 대상자는 4,244명이다(Figure 1). 본 연구는 헬싱키 선언의 원칙을 준수하였고, 제7기 국민건강영양조사는 생명윤리법에 따라 국가가 직접 공공복리를 위해 시행한 연구에 해당하여 연구윤리심의위원회 심의를 받지 않고 수행하였다.

2. 연구 변수

1) 독거 여부 정의

본 연구에서 1인 가구의 정의는 가구원 수 항목에서 “귀하의 세대에 동거하고 있는 사람은 몇 명입니까”에 대하여 “1인”이라 대답한 경우를 독거 가구로 정의하였다.

2) 복합 만성 질환의 정의

제7기 국민건강영양조사에서 조사된 만성 질환에는 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 심근경색, 뇌졸중, 간염, 간경변증, 신부전, 천식, 아토피성 피부염, 갑상선질환, 관절염, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암, 갑상선암, 기타암 및 만성 폐쇄성 폐질환이다. 이 중 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암, 갑상선암 및 기타암 중 한 개만 있어도 “암” 환자로 정의하였다. 이 질환들에 대해서 의사한테 진단을 받은 적이 있다고 보고한 경우를 그 질환에 대해서 유질환자라고 정의하였다. 앞서 언급한 대로 만성 질환이 3개 이상 있는 대상자를 복합 만성 질환자로 정의하였다.

3) 기타 보정변수 정의

보정변수인 성별은 남녀로 분류하였고, 연령은 만 60세 이상 노인을 대상으로 60-69세, 70-79세, 80세 이상으로 구분하였다. 흡연은 현재 흡연군은 현재 담배를 피우면서 평생 담배 5갑(100개비) 이상으로 피운 경우로 정의하였고, 그렇지 않은 경우를 비흡연자 및 과거 흡연자로 구분하였다.

음주는 연간 음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이고, 주 2회 이상 음주할 경우를 기준으로 고위험 음주군과 비고위험 음주군으로 구분하였다. 체질량지수(body mass

index, BMI)는 신체 계측을 통해 신장과 체중을 측정한 후 체중/신장2 (kg/m2)의 공식으로 계산하여 체질량지수 18.5 kg/m2 미만인 경우를 저체중군으로, 18.5 kg/m2 이상부터 25 kg/m2 미만은 정상군, 25 kg/m2 이상은 비만군으로 분류하였다. 교육수준은 교육받은 기간을 12년을 기준으로 11년 이하인 군과 12년 이상인 군으로 구분하였다. 소득은 개인소득을 사분위로 구분하여 제1사분위인 군과 제2사분위 이상인 군으로 구분하였다.

3. 통계 분석

국민건강영양조사의 자료는 표본조사이기 때문에, 집락 변수, 가중치, 층화변수를 지정하였으며 복합표본분석을 실시하였다. 통계 분석 방법은 다음과 같다. 범주형 변수는 백분율(표준오차)로 표시하였고, 남녀 간 차이를 확인하기 위해서 카이제곱 검정을 이용하였다. 노인에서의 독거 여부에 따른 복합 만성 질환의 유병률 차이를 확인하기 위해서 카이제곱 검정을 실시하였다. 남녀로 구분하여 분석을 실시하였다.

노인에서 독거 여부가 복합 만성 질환의 유병률에 미치는 영향을 검증하기 위하여 다중 로지스틱 회귀분석(multiple logistic regression analysis)을 실시하였다. 3단계에 걸쳐 모형을 구성하였으며, model 1에서는 보정변수가 없었고, model 2에서는 성별, 나이를 보정하였다. Model 3에서는 흡연, 음주, BMI로 추가하여 분석하였고, model 4에서는 소득, 교육을 추가하여 보정하였다. 남녀로 구분하여 전체 노인에서 보정한 변수에서 model 2, model 3, model 4에서 성별을 제외하고 보정하여 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

본 연구의 모든 통계분석은 IBM SPSS Statistics for Windows, version 22.0 (IBM Co., Armonk, NY, USA)을 사용하였다. 통계학적 유의수준은 P값이 0.05 미만인 경우로 정의하였다.

결과

본 연구에서의 대상자의 일반적 특성은 표 1과 같다. 전체 연구 대상자는 총 4,244명이었으며, 이 중 남성이 1,902명(44.8%), 여성이 2,342명(55.2%)이었고 여성에서 독거의 비율이 높았다. 60대의 12.7%, 70대의 20.7%, 80세 이상군에서는 29.9%가 독거노인이었다. 나이가 증가함에 독거의 비율이 증가하였고 유의한 차이를 보였다. 나이, 성별, 소득수준, 교육수준에 따른 독거의 비율은 통계학적으로 유의한 차이를 보였지만 음주 및 흡연 상태에 따른 독거 비율은 통계학적으로 유의한 차이를 보이지 못하였다.

우리나라 노인에서 독거 여부에 따른 복합 만성 질환의 여부의 결과는 표 2와 같다. 독거노인의 35.5%가 복합 만성 질환이 있었고, 독거가 아닌 노인의 28.8%가 복합 만성 질환이 있었다(P<0.001). 남성에서는 독거 여부에 따른 복합 만성 질환의 여부에서는 유의한 차이를 보이지 않았으나, 여성에서는 독거인 경우 38.4%가 복합 만성 질환이 있었으나, 독거가 아닌 경우에는 32.3%가 복합 만성 질환이 있었고, 이는 통계학적으로 유의한 차이를 보였다(P=0.015).

독거 여부와 복합 만성 질환의 연관성을 알아본 로지스틱 회귀분석 결과(Table 3), 노인 전체집단에서는 모든 모델에 서 독거노인에서 복합 만성 질환의 위험이 통계학적으로 유의하게 증가하였다(odds ratio [OR] 1.36; 95% confidence interval [CI], 1.15-1.61 in model 1; OR, 1.20; 95% CI, 1.01-1.44 in model 2; OR, 1.22; 95% CI, 1.02-1.46 in model 3; OR, 1.24; 95% CI 1.04-1.48 in model 4). 하지만 남녀로 구분한 경우에서는, 다른 변수를 보정하였을 때에는 남녀 모두에서 통계학적으로 유의한 차이를 보이지 않았다.

고찰

본 연구는 제7기 국민건강영양조사 자료를 이용하여 60세 이상의 독거노인에서의 복합 만성 질환 유병과의 관계를 분석하였다. 나이가 많을수록 독거노인의 비율이 증가하였고, 여성, 저소득층, 저학력층에서 독거노인의 비율이 증가하였다. 독거노인이 비독거노인에 비해서 복합 만성 질환의 위험이 1.24배 정도 증가함을 보여주었다.

미국 만성질환위원회(National Commission on Chronic Illness)는 질병 자체가 영구적인 것, 후유증으로 불능을 동반하는 것, 회복 불가능한 병리적 병변을 가지는 질병, 재활에 특수한 훈련을 요하는 질병, 장기간에 걸친 보호, 감시 및 치료를 요하는 질병이나 기능장애 중 한 가지라도 해당되는 경우를 만성 질환으로 정의하였다[12]. 환자 본인의 관리가 중요하며, 지속적이고 포괄적인 의료중재 및 의사소통이 필요한 속성을 지니고 있는 질병이다[13]. 유병 기간에 대해서는 미국 질병관리본부 국립보건통계센터(National Center for Health Statistics)는 3개월 이상의 이환 기간을 기준으로 하고 있다[14]. 복합 만성 질환의 유병률도 증가하고 있기 때문에 이들에 대한 적절한 관리가 필요하다[15]. 복합 만성 질환자에서는 다약제 복용, 약물의 부작용 증가, 여러 의학적 문제가 생길 가능성이 높다[16-18]. 그렇기 때문에 복합 만성 질환자에 대한 관리가 필요하다.

세계보건기구는 비감염성 질환으로 인한 사망의 위험요소를 흡연, 운동 부족, 식습관, 음주로 규정하였다[19]. 이런 행태는 복합 만성 질환을 관리하는데 필요하지만 독거노인에서는 관리가 어렵다. 또한 독거노인은 다인 가구에 비해서 신체질환뿐만 아니라 정신적 건강 상태가 나쁘다는 연구가 보고되었다[20-23]. 이미 다른 연구에서도 독거노인이 비독거노인에 비해서 사회경제적 상태는 안 좋다는 것을 밝혔다[24]. 이로 인해서 의료 이용 감소가 생기고 건강 상태 악화에 영향을 준 것으로 예상된다.

본 연구에서는 여성 노인에서 독거의 비율이 높게 나왔다. 다른 연구에서는 독거노인의 남성의 비율은 14% 정도이고, 여성은 86%를 차지한다고 보고하였다[25]. 이는 여성이 남성보다 평균 수명이 길어서 고령기가 휠씬 길기 때문이다[26]. 게다가 여러 연구에서 우리나라 여성 노인들은 과거에는 사회구조적으로 여성이 경제력을 가질 수 없으며 여성 특유의 건강문제를 가지고 있다고 보고하였다[27,28]. 본 연구에서 교란변수로 보정하였을 때 여성 노인에서 독거 여부에 따른 복합 만성 질환의 차이를 로지스틱 분석을 실시하였을 때는 통계학적으로 유의한 차이를 보이지 않았지만, 교차분석을 시행하였을 때 여성 노인에서는 비독거인 경우에 비해서 독거인 경우에서 복합 만성 질환의 비율이 통계학적으로 유의하게 증가하였다. 그렇기 때문에 독거 여성 노인에서는 복합 만성 질환에 대한 관리가 필요할 것으로 생각된다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 국민건강영양조사는 단면조사이기 때문에 혼자 거주하는지 여부와 복합 만성 질환과의 연관성의 인과관계를 명확히 할 수 없다는 제한점이 있다. 둘째, 국민건강영양조사에서 만성 질환의 유무를 설문지에 따라 답하였기 때문에 응답자의 기억 오류로 인해서 제한이 있을 수 있다. 또한 만성 질환의 기간과 심각성에 대한 설문이 없기 때문에 이에 대해서 평가를 할 수 없었다. 마지막으로, 다중 회귀분석에서 복합 만성 질환과 연관된 다양한 요인들을 보정하였지만, 여전히 보정하지 못한 혼란변수가 남아있을 가능성을 배제할 수 없다.

이러한 제한점에도 불구하고 국민건강영양조사는 대표성이 있는 자료로써 우리나라의 60세 이상에서의 독거 여부에 따른 복합 만성 질환의 위험성을 알아본 연구라는 것에 의의가 있다.

결론적으로 독거노인이 비독거노인에 비해서 복합 만성 질환의 위험이 높았다. 그렇기 때문에 독거노인에 대한 관리를 위한 방안을 모색해야 할 것 같고, 적절한 정책이 필요할 것으로 생각된다.